①フォントファイルをローカルにダウンロード

②CSSファイルを新規作成し→下記を記述→そのまま開いておく

@font-face {

font-family: 'フォント名';

src: url('https:パス');

}

※ファイル名は適当に設定してよいが、フォントファイルと同名がわかりやすい。

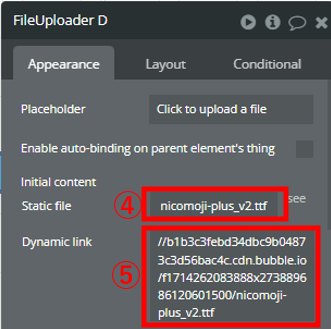

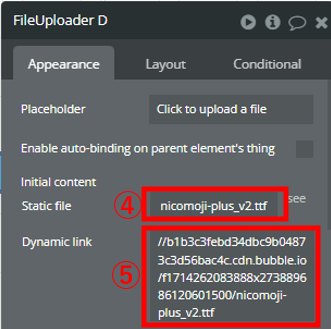

③BubbleにFileUploaderを設置

④Static Fileにて、フォントファイルをアップロード

⑤Dynamic Linkに表示されたパスをコピー

⑥cssファイルの「パス」の部分にペースト

⑦cssファイルの「フォント名」を(フォントファイルと同名に?)設定しコピー

→ファイルを上書き保存し閉じる

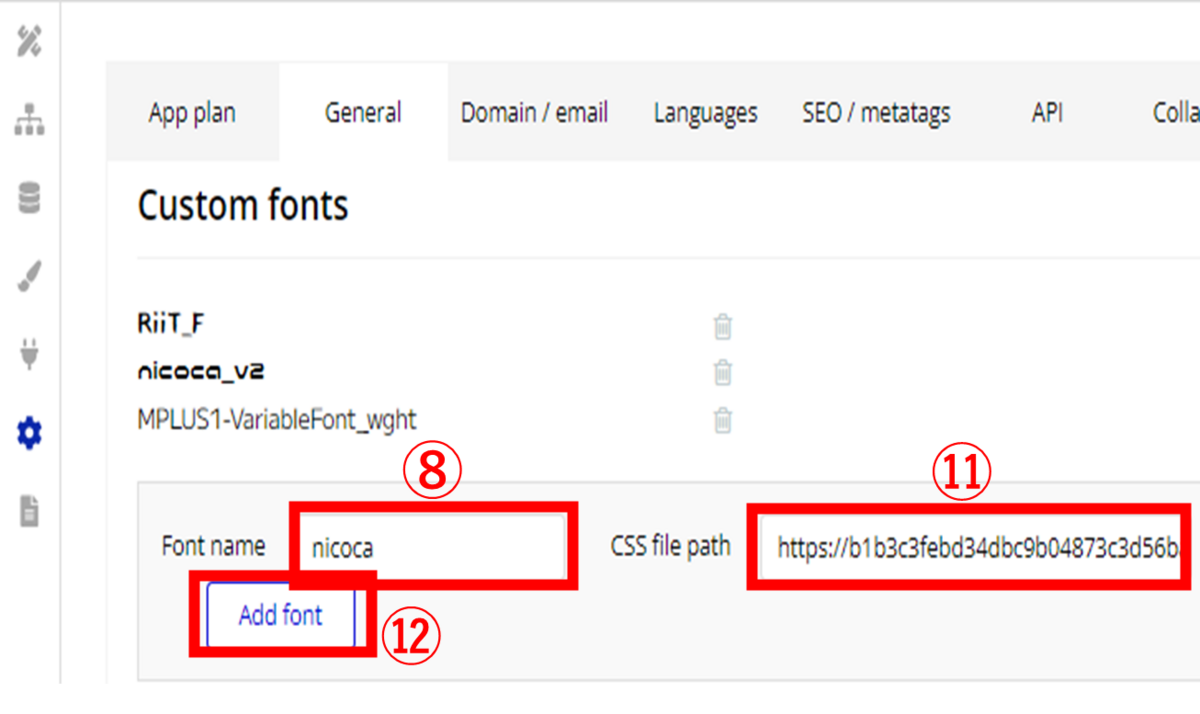

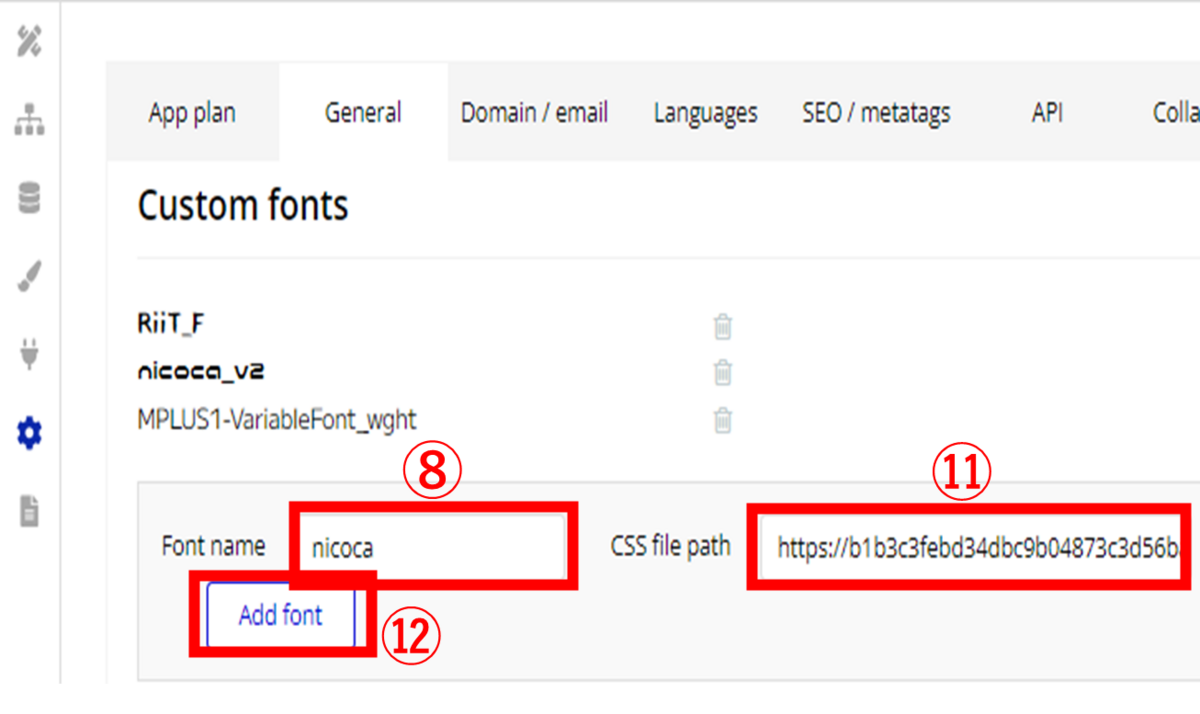

⑧Bubble:Settings→General→Custom Fonts

のFont Nameに⑦でコピーしたフォント名をペースト

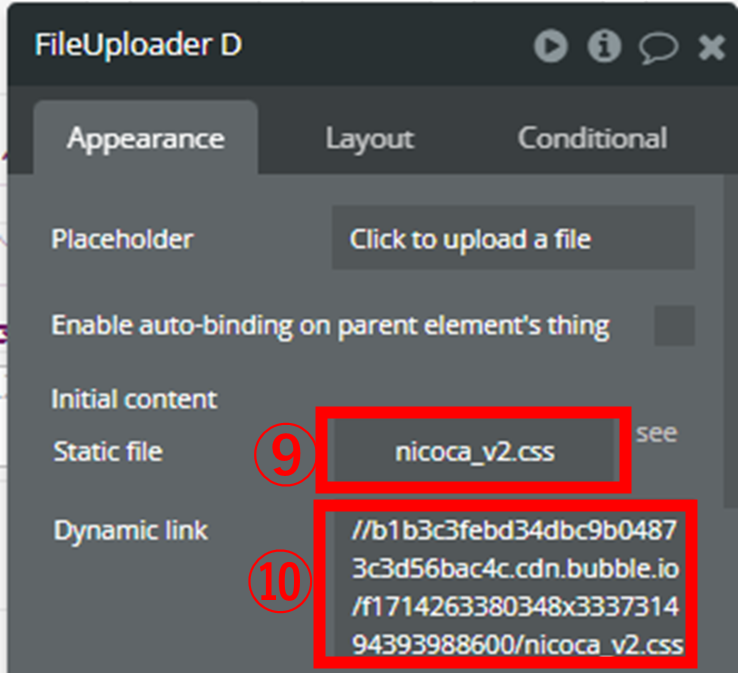

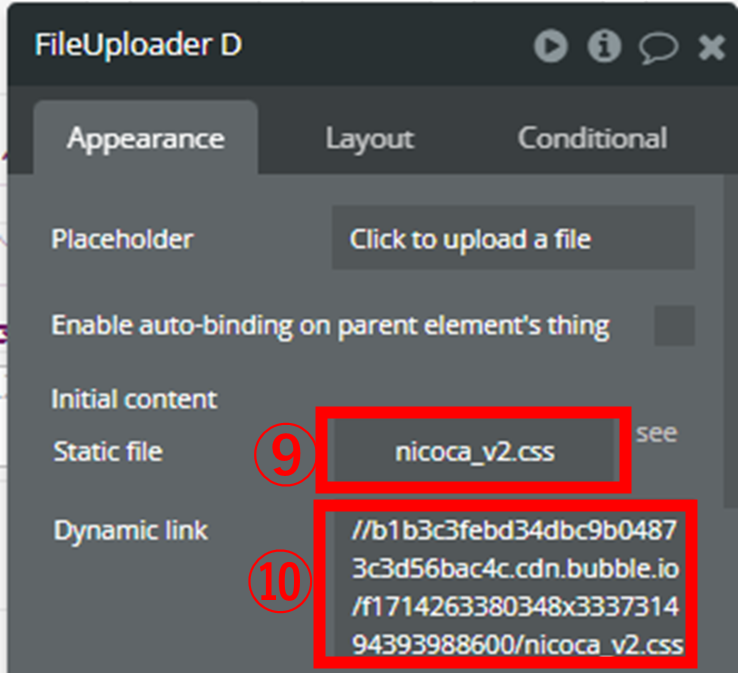

⑨FileUploaderのエディタを再び開き、

Static Fileにて、cssファイルをアップロード

⑩Dynamic Linkの表示が変わるので、そのパスをコピー

⑪Bubble:Settings→General→Custom Fonts

のCSS File Pathに⑩でコピーしたパスをペースト

※頭に「https:」を付けること

⑫Add fontをクリック

フォント名が表示されたら成功

![]()